История

- • с 1911 по 1924 – Зеркальные мастерские Петроградского стекольного промышленного общества.

- • с 1924 по 1925 – Деминская зеркальная мастерская.

- • с 1924 по 1926 – Зеркальная государственная фабрика.

- • с 1926 по 1930 – Химическая зеркальная фабрика Ленинградского государственного стекольного треста (Ленинградстекло).

- • с 1930 по 1948 – Ленинградская государственная зеркальная фабрика Ленинградского областного треста стекольной промышленности «Ленстекло».

- • с 1948 по 1966 – Ленинградский завод художественного стекла и сортовой посуды.

- • с 1966 по 1992 – Ленинградский завод художественного стекла.

- • с 1992 по 14 августа 1996 года – Арендное предприятие «Ленинградский завод художественного стекла».

-

- После закрытия бывших корпусов Императорского стеклянного завода, на Дёминской улице (ул. Профессора Качалова) в 1911 году были основаны Зеркальные мастерские Петроградского стекольного промышленного общества, национализированные в 1920 году. В 1924 году на их основе была создана.

В 1940 году по инициативе и при участии ученого-химика Н. Н. Качалова, скульптора В.И. Мухиной, писателя А. Н. Толстого и инженера-технолога Ф. С. Энтелиса на базе бывших мастерских зеркальной фабрики было организовано экспериментальной производство.

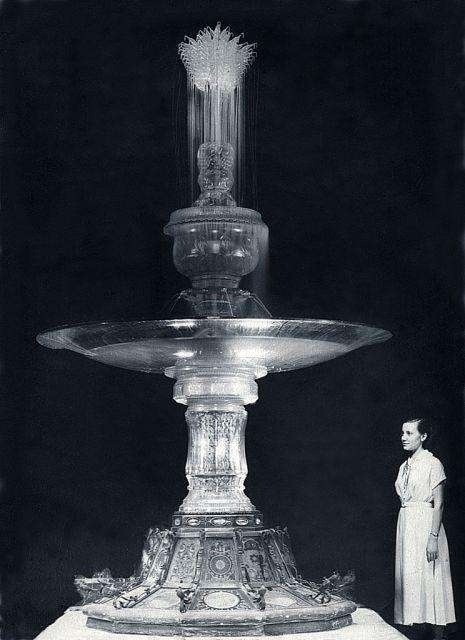

В 1937—1938 годах Энтелис в соавторстве со скульптором И. М. Чайковым здесь был создан проект хрустального фонтана высотой 4,25 м и диаметром чаши — 2,4 м для экспозиции советского павильона на Международной выставке в Нью-Йорке 1939 года.

-

Художественное руководство производством с 1940 года ещё на базе зеркального цеха осуществляла В. И. Мухина вплоть до своей кончины в 1953 году.

В 1948 году экспериментальный цех превратили в Ленинградский завод художественного стекла и сортовой посуды. В этот период в основном производили массовую продукцию прессованием и выдуванием в форму с последующей холодной обработкой: кувшины, графины, сахарницы, фужеры, пепельницы, рюмки, бокалы; реже, по авторским эскизам, изделия из бесцветного и цветного стекла в технике свободного выдувания. Использовали традиционные приёмы декорирования: «краклэ», стекло с нацветом, шлифованием «алмазной гранью». В 1964 году было принято решение о специализации ЛЗХС исключительно на производстве изделий из хрусталя, главным образом бесцветного.

Годы перестройки стали трагическими для завода, который не смог справиться с коммерческими проблемами и конкуренцией с более эффектными образцами импортной продукции. В январе 1997 года производство было остановлено. 29 января 1997 года решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга арендное предприятие «Ленинградский завод художественного стекла» было закрыто.

В 2000 году коллекция музея Ленинградского завода художественного стекла была передана в Елагиноостровский дворец-музей. Значительно расширенная коллекция стала квинтэссенцией технических и художественных достижений советской школы стеклоделия и представляет творчество всех мастеров завода за время его существования с 1940 до начала 1990-х годов. Она насчитывает более 8 тысяч экспонатов. Коллекция размещена в помещениях центральной части и двух галерей Оранжерейного корпуса, где открылся «Музей художественного стекла».

-

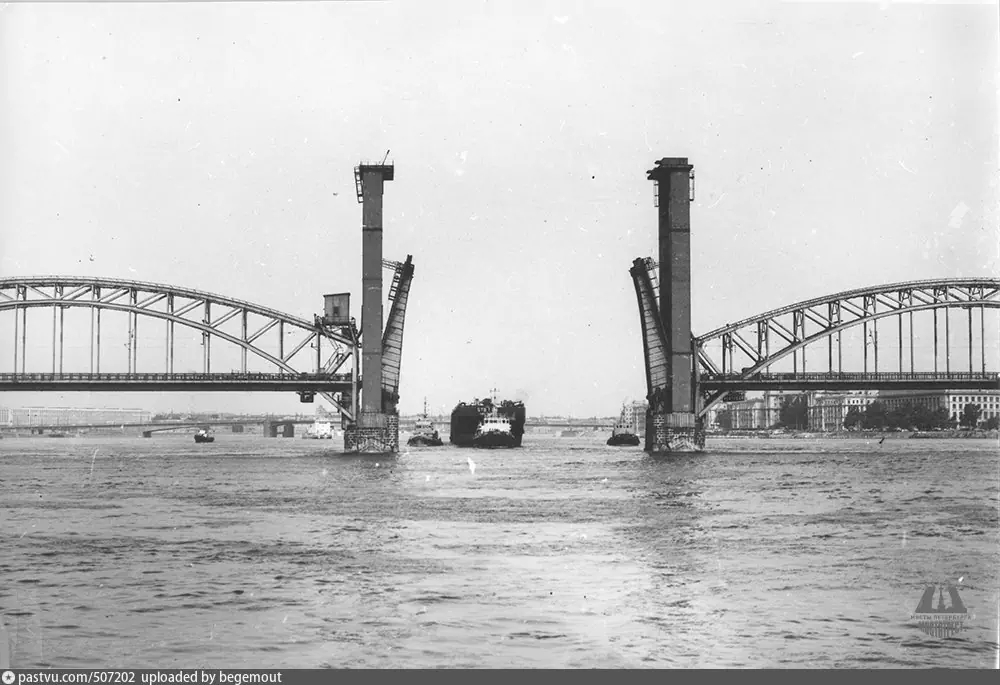

В 1906 году была определена трасса будущего моста. В мае 1910 года Инженерный совет Министерства путей сообщения одобрил проект инженеров Н.А. Белелюбского, Г.Г. Кривошеина, И Г. Александрова и архитектора В.П. Апышкова. Строительство велось с 1910 до 1912 года в основном на средства Великого Княжества Финляндского.

На левом берегу для подъезда к мосту от станции Глухоозерская в 1911–1913 годах по проекту датской фирмы «Христиани и Нильсен» под руководством Г. П. Передерия была построена железобетонная многопролётная рамная эстакада. Длина эстакады составила свыше 610 м. Это было одно из крупнейших железобетонных сооружений, построенных в России до 1917 года. На правом берегу был сооружен металлический путепровод.

Движение по мосту было открыто 14 октября 1913 года, а в окончательную эксплуатацию мост был принят 26 апреля 1914 года. Мост был однопутный пятипролётный с центральным двукрылым разводным пролётом и боковыми металлическими пролётами в виде арочных двухшарнирных ферм с затяжкой, с ездой понизу.

В 1983–1985 годах аварии, произошедшей около моста, почти вплотную был построен второй мост, в точности повторяющий конструкцию первого, и в настоящее время это фактически два моста под одним названием.

После открытия нового моста в 1988 году старый мост был закрыт для движения поездов и поставлен на капитальный ремонт из-за серьёзных коррозионных повреждений. В 1994 году на нём были демонтированы разводной пролёт и механизм разведения моста, 2002–2003 годах старый мост был повторно введен в эксплуатацию.

На левобережной опоре со стороны проспекта Обуховской Обороны установлена памятная доска с названием моста (отреставрирована в 2016 году).

Станционный павильон

Пр. Обуховской Обороны, 20

Под мостом располагается домик для смотрителей железных дорог и железнодорожных мостов. Домик построен в стиле модерн в 1900 году.

ИНТЕРЕСНЫЕ СЛУЧАИ

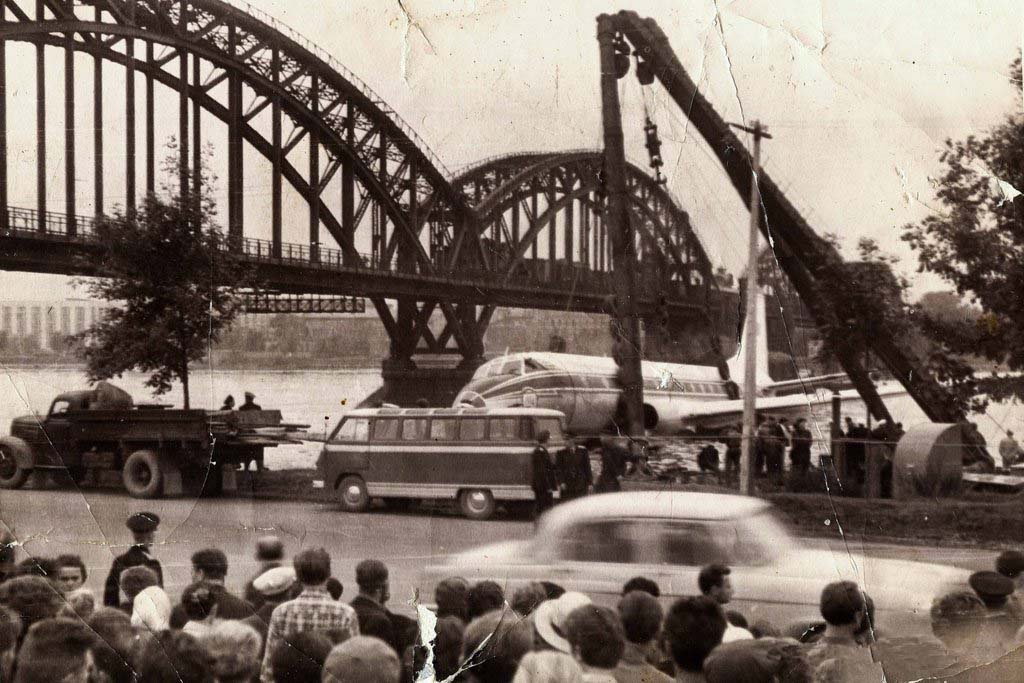

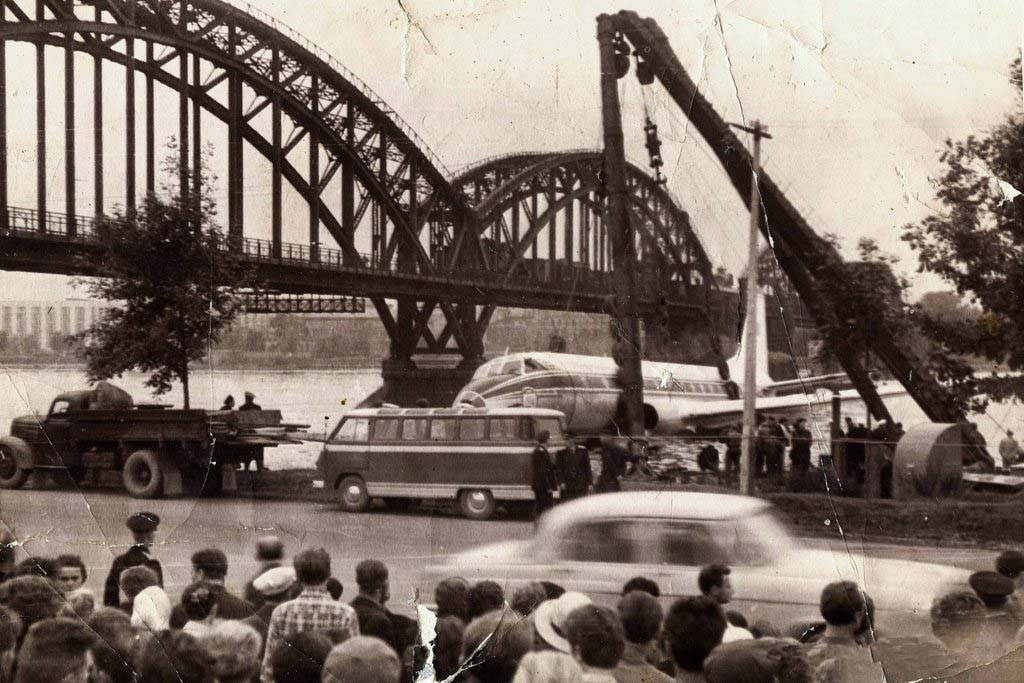

21 августа 1963 года авиалайнер Ту-124 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял плановый регулярный рейс SU-366 по маршруту Таллин – Москва, но после неполадки со стойкой шасси и отказа обоих двигателей приводнился ниже по течению от моста. Никто из находившихся на его борту 52 человек (45 пассажиров и 7 членов экипажа) не погиб и не пострадал.

В 1983 году в мост врезался рефрижератор «Комсомолец Татарии» с 500 тоннами ряпушки на борту. Получив пробоину и пройдя ещё несколько сотен метров, он ушёл под воду посередине Невы, на полпути к мосту Александра Невского.

Мельничная ул., 4 (ист. Адрес – Глухоозерская ул., 4)

• 1933 – Кинофабрика №1 «Техфильм»

• 1936 – Ленинградская кинофабрика научно-учебных и технических фильмов «Лентехфильм»

• 1938 – «кинофабрика» стала называться «киностудией»

• 1942 – Ленинградская Объединенная киностудия научно-технических и хроникально-документальных фильмов

• 1944 – «Лентехфильм»

• 1946 – Ленинградская киностудия научно-популярных фильмов «Леннаучфильм»

• 1996 – Санкт-Петербургская киностудия научно-популярных фильмов «Леннаучфильм»

• 2004 – Федеральное государственное унитарное предприятие «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская киностудия научно-популярных фильмов» (сокращенно ОАО «Киностудия «Леннаучфильм»)

• 2006 – ОАО «Киностудия «Леннаучфильм»

Киностудия создана 11 февраля 1933 г.

Киностудия не прекращала работу в годы войны и сняла практически всю известную нам хронику блокадного Ленинграда.

С 1950-х гг. на «Леннаучфильме» сложилось несколько тематических направлений: физиология высшей нервной деятельности, изобразительное искусство, российская история, космос. Всемирную известность получил режиссер Павел Клушанцев, автор фильмов «Луна» (1965), «Марс» (1968), «Дорога к звездам» (1957). А в 1961 г. он создал на «Леннаучфильме» художественную картину «Планета Бурь».

Обуховской Обороны пр., 7 – Глиняная ул., 2 – Мельничная ул., 1

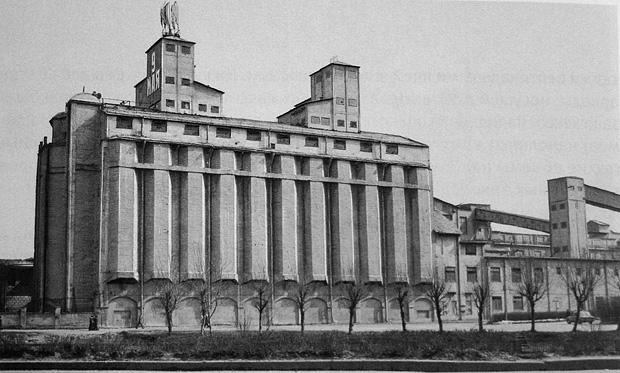

• Петроградские товарные склады и элеватор (арх. И.Н. Квиль, 1911–1912)

• Здание заводоуправления мукомольного комбината (арх. Е.Ф. Пирвиц, 1924–1925)

Строительство мукомольного предприятия у истока Обводного канала началось в 1907 г. Купец 2-й гильдии Д. И. Мордух обратился в Санкт-Петербургскую Городскую Управу с прошением о разрешении постройки паровой мельницы на арендованном участке из земель Кабинета Его Величества по улицам Глиняной под № 2, 4 и Глухоозерской под № 1,3. Первое здание паровой мельницы, проектные чертежи которого подписаны инженером Г.А. Гиршсоном в 1907 г., находилось в Александро-Невской части 1-го участка по улицам Глиняной под № 2, 4 и Глухоозерской под № 1, 3. Здание было четырехэтажным, но выполненным не в железобетоне, а в кирпиче. Первоначально данная постройка предполагалась под размещение складов, но в процессе строительства ее назначение изменилось – в здании устроили паровую мельницу. В том же 1907 г. Д.И. Мордух получил разрешение на строительство одноэтажной каменной пристройки, примыкающей со стороны двора к северному фасаду здания мельницы, и дымовой трубы. В пристройке размещалась паровая машина. Проект был выполнен гражданским инженером Л.Ф. Геллертом.

С 1908 г. предприятие с пакгаузами перешло в собственность Акционерного общества санкт-петербургских товарных складов, одним из директоров которого стал Д.И. Мордух. Производство расширялось, повышался уровень его механизации, в 1914 г. мельница была электрифицирована. Здесь сложился целый «хлебный городок», положивший начало развитию крупной мукомольной промышленности в городе.

В 1911–1912 гг. инженер Исидор Квиль возвел элеватор на берегу Обводного канала и приступил к строительству четырехэтажного каркасного пакгауза.

В 1917 г. для мельницы была построена сеть железнодорожных веток, соединивших ее с Николаевской железной дорогой.

В феврале 1918 г. Совнарком национализировал элеватор и зерновые склады мельницы, а осенью вся она перешла в ведение хлебного отдела Петроградской губернской потребительской коммуны. В конце 1918 г. она получила название «Первая государственная мельница».

В 1922 г. суточная производительность составила около 700 тонн муки, работало здесь 750 человек.

22 сентября 1922 г. общее собрание рабочих и служащих постановило дать предприятию название «Государственная мельница имени В.И. Ленина». Решение было утверждено в тот же день.

В 1932 г. мельница была реконструирована, вместо старых машин были поставлены новые, отечественные. Предприятие стало называться «Мельничный комбинат имени В. И. Ленина». Перед Великой Отечественной войной здесь вырабатывалось около 1000 тонн муки в сутки.

В годы блокады перед предприятием была поставлена задача, кроме выпуска ржаной обойной муки для госпиталей и детских садов, готовить сеянную муку, а из ячменя и овса – муку типа обойной. В самое тяжелое время комбинат освоил сложные помолы из пищевых заменителей и суррогатов. В муку добавляли овсяный, ячменный и ржаной солоды, которые поступали с пивоваренных заводов, а также вели помолы рисовой лузги, жареного ячменя, дефектной сои, чечевицы, кукурузных отрубей и т.д. Однажды со дна Ладоги удалось поднять баржу с зерном, потопленную фашистами. Это зерно разложили тонким слоем на брезент, непрерывно перелопачивая просушили и использовали для выпечки хлеба.

Вражеские самолеты сбросили на территорию предприятия более 600 зажигательных и несколько фугасных бомб. Были разрушены паровозное депо, многие склады, кладовые, но работа продолжалась.

В июле 1943 г. коллектив комбината помог комбинату им. С.М. Кирова наладить работу после длительной консервации.

Мельничная ул., 4 (ист. Адрес – Глухоозерская ул., 4)

• 1933 – Кинофабрика №1 «Техфильм»

• 1936 – Ленинградская кинофабрика научно-учебных и технических фильмов «Лентехфильм»

• 1938 – «кинофабрика» стала называться «киностудией»

• 1942 – Ленинградская Объединенная киностудия научно-технических и хроникально-документальных фильмов

• 1944 – «Лентехфильм»

• 1946 – Ленинградская киностудия научно-популярных фильмов «Леннаучфильм»

• 1996 – Санкт-Петербургская киностудия научно-популярных фильмов «Леннаучфильм»

• 2004 – Федеральное государственное унитарное предприятие «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская киностудия научно-популярных фильмов» (сокращенно ОАО «Киностудия «Леннаучфильм»)

• 2006 – ОАО «Киностудия «Леннаучфильм»

Киностудия создана 11 февраля 1933 г.

Киностудия не прекращала работу в годы войны и сняла практически всю известную нам хронику блокадного Ленинграда.

С 1950-х гг. на «Леннаучфильме» сложилось несколько тематических направлений: физиология высшей нервной деятельности, изобразительное искусство, российская история, космос. Всемирную известность получил режиссер Павел Клушанцев, автор фильмов «Луна» (1965), «Марс» (1968), «Дорога к звездам» (1957). А в 1961 г. он создал на «Леннаучфильме» художественную картину «Планета Бурь».

Авторы проекта – музееведы, члены Актива школьного музея «История школы», ученики 5-х классов гимназии:

|

|

|

| Баженов Семен (5 б) | Максимов Артур (5 б) | Кореневская Ася (5 а) |

|

|

|

| Якушевская Лера (5 а) | Сильгичук Вика (5а) |

Кореневская Юлия Анатольевна |

В процессе работы:

|

|

|

В среду 21 августа 1963 года авиалайнер Ту-124 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял плановый регулярный рейс SU-366 по маршруту Таллин – Москва, но после неполадки со стойкой шасси и отказа обоих двигателей приводнился на Неву в Ленинграде. Никто из находившихся на его борту 52-х человек (45 пассажиров и 7 членов экипажа) не пострадал.

Рейс пролетел над домом № 6 по Малоохтинскому проспекту, затем в четырех метрах над мостом Александра Невского (строящегося) и приводнился в районе Финляндского железнодорожного моста, совсем близко к опорам.

Проходивший в тот момент паровой буксир оттянул самолёт к правому берегу Невы. Пассажиры и экипаж эвакуировались из самолёта и позднее были отправлены в Москву.

На следующий день самолет затонул, так как вода через пробоины постоянно пробивалась. 23 августа под самолет подвели понтоны и буксиром оттащили на территорию нынешнего комплекса «Ленэкспо» к Шкиперскому протоку.

И хотя авария эта действительно не афишировалась, а пилота даже подумывали посадить, все обошлось, и любопытные граждане все-таки оставили для нас несколько фотографий.

На этом самолете летел известный в будущий Епископ Таллинский Алексий (Ридигер), который почти 20 лет будет Патриархом Московским и всея Руси (с 1990 по 2008 гг.).

-

Долго шел четвертый номер,

На площадке кто-то помер,

Не доехал до конца,

Ламца-дрица-гоп-цаца.

- Трамвайные перевозки сначала были налажены в зимнее время по льду Невы, поскольку это не нарушало договора, предусматривавшего использование конно-железными дорогами исключительно петербургских улиц. Только в 1907 году, по окончании действия пресловутого договора, началось триумфальное шествие нового вида общественного транспорта — электрического трамвая по улицам Петербурга.

- Впрочем, Трамвай в фольклоре оставался таким же, как и вагоны конно-железной дороги, — неуклюжим, медлительным и опасным. Подстерегавшаяся на каждом шагу опасность рождала соответствующий фольклор. «Послушайте, господин! Как мне попасть в Обуховскую больницу?» — «Видите, вон трамвай идет?» — «Понимаю. Нужно сначала попасть на него». — «Нет, под него».

- Благодаря трамваю ленинградская фразеология обогатилась такой идиомой, как «Метр с шапкой». В 1930-х годах правом на бесплатный проезд в трамваях обладали дети ростом до одного метра. Эта высота соответствовала высоте кондукторской кабинки. Каждый подозрительно высокий ребенок подвергался замеру. Оплачивать проезд должен был всякий, кто хоть на шапку, но все-таки выше кабинки.

- По одной из версий именно паровая конка за Невской заставой поспособствовала созданию одного из самых известных браков в нашей истории – В.И. Ленина и Н.К. Крупской. Надежда Крупская преподавала в вечерне-воскресной школе для рабочих, и зимой 1894 года попала на нелегальную политическую «сходку», где должен был присутствовать «один очень интересный человек». Это и был Ленин. Впоследствии они много раз встречались за Невской заставой, в том числе добираясь до нужных мест в конке.

(по материалам книги Н.А. Синдаловского «Петербургский фольклор»)

Мадларкингом в нашем районе занимается краевед Ника Артемьева - создательница проекта "Стеклянный городок" и жительница одноименного исторического района Петербурга. Ссылка на ее проект: https://vk.com/glassgorodok

Фотографи взята со страницы проекта ВК

Конечно, на нашем берегу мождно найти множество стелклянных изделий, намытых рекой.

А вот в других районах самая частая находка вдоль берега - кирпичи с клеймами, так как кирпичных заводов в Петербурге было огромное количество в силу большой потребности города в строительном материле и простоты самого завода - сараи да печь с трубой для обжига.

От заводов сейчас остались только руины труб

Но и здесь кирпичи тоже встречаются, так как привозились сюда для строительства.

Примеры клейм

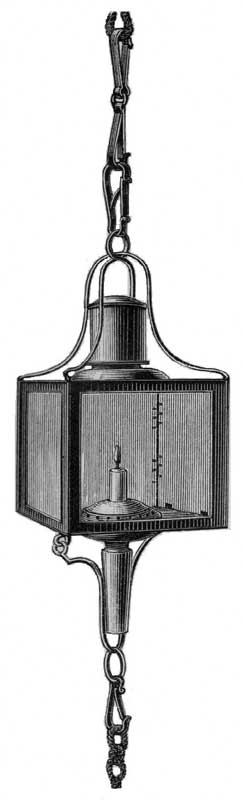

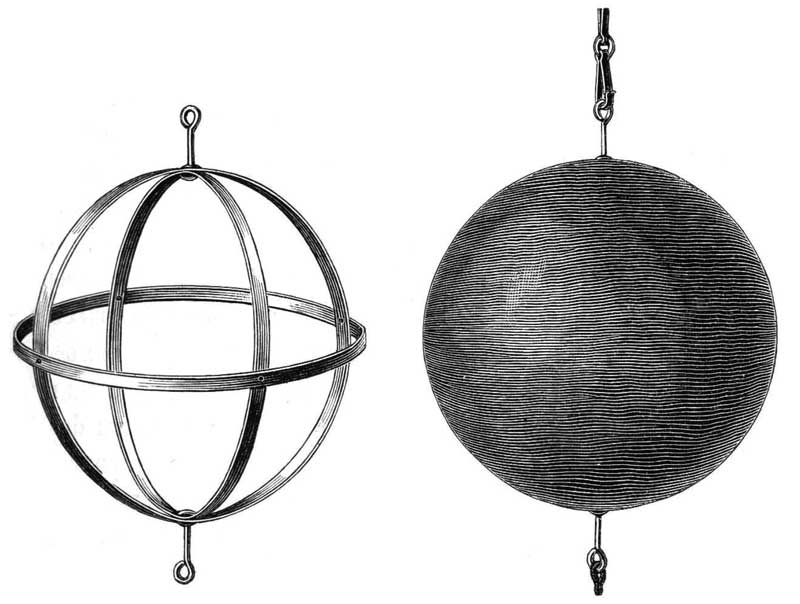

Каланчовая система сигнализации активно используется в Петербурге в 19 веке. Однако уже в 1860-е годы ей на смену пришел телеграф. В 1886 г. Петербурге было 570 пожаров, из них «усмотрено с каланчи» – 135 пожаров.

А.Д. Львова и уставы внутренней и гарнизонной службы в войсках.

В уставе внутренней службы вышеуказанной инструкции были определены обязанности часового на каланче из восьми пунктов, в которых говорилось, что для наблюдения за окружающей местностью, на случай возникновения пожара, ставился на каланчу часовой. На этот пост назначались преимущественно старослужащие (по одному человеку) хорошо знавшие местность и умевшие отличить пожарный дым от обычного. Молодых же служителей ставить на каланчу строго воспрещалось.

Система световой сигнализации:

На снимке 1863 года башня Городской думы в СПб, со второй половины XIX века служившая пожарной каланчей.

Судя по таблице, пожар в зоне ответственности Александро-Невской пожарной части.

Здание Шлиссельбургской пожарной части построено в 1861 г., а так выглядела ее команда в первой половине 20 века: